认真研究学习科学理论,提升课堂教学方式变革能力——记北京市第二十中学学习科学素养提升项目组在线读书交流会

3月5日下午16:00北京市第二十中学学习科学素养提升项目组通过在线视频会议的形式开展了首次读书交流学习活动。

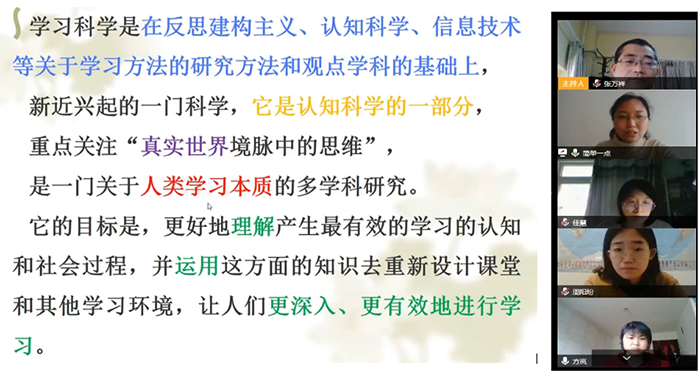

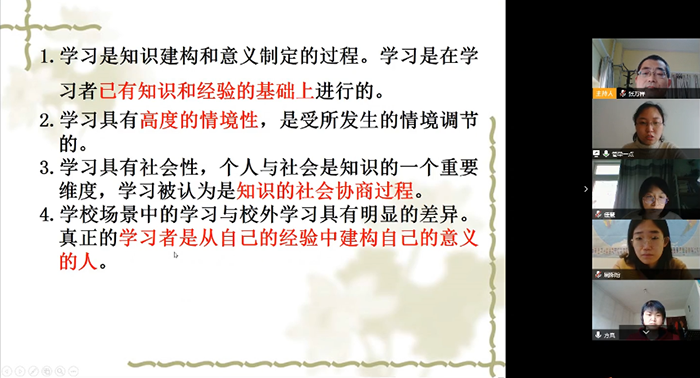

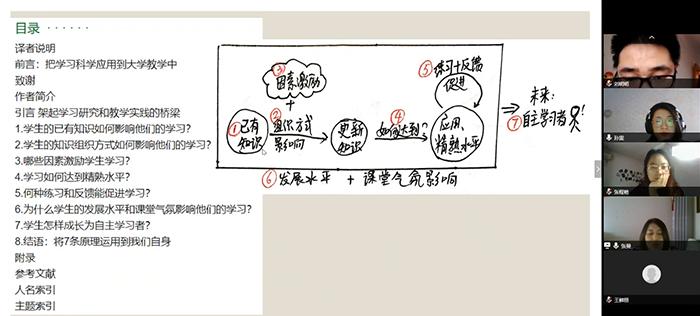

首先,张万祥副校长就项目的学习背景即《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》,强调教师学习科学素养体系是时代教师发展的必要基础。张校长指出,学习科学是教和学的跨学科研究领域,学习科学的研究目标是为了更好地理解认知过程和社会化过程,以产生最有效的学习,如何促进有效学习。

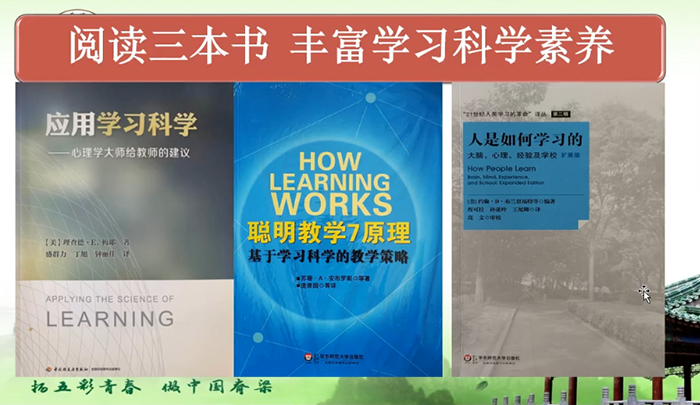

张校长指出,项目组的研究目标为提高教师课堂教学能力和水平,提高教师的掌握学习规律的学习能力、教学能力、科研能力。同时,张校长向大家介绍项目组的研究规划。首先要更新教育理念,学习科学素养理论。在理论掌握的基础上,开展课堂实践。进而共创特色课堂教学,自觉传播学习科学的应用价值,积极关注学习科学的前沿理论。

本课题的研究内容以课堂教学设计中的教学活动设计为载体,探讨学生申辩性思维能力培养的有效途径。张校长希望此课题能够提升老师们的科研能力,进一步推进学习科学理论的教学实践,有效提升教师课堂教学变革能力。

接下来10位课题组的老师分别交流了自己的学习体会和收获。

语文教研室韩杨老师首先阐述自己对学习科学的研究感受。韩老师向大家介绍了《我的叔叔于勒》的课堂设计,以教师创设的情境为载体,帮助学生全面理解小说,帮助学生提升思维品质,树立正确的人生观。在韩老师的课堂设计中,学生是学习的主角,自觉参与到课堂学习中,既能体现到学习的快乐,也能实现能力的提升。

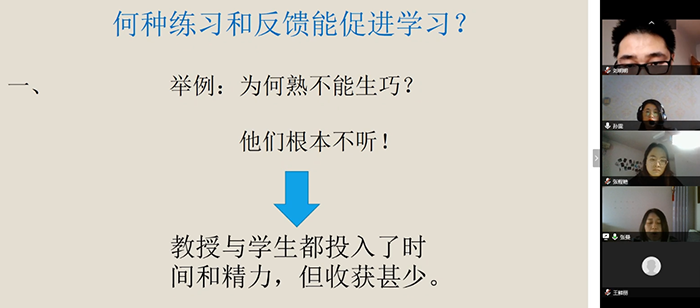

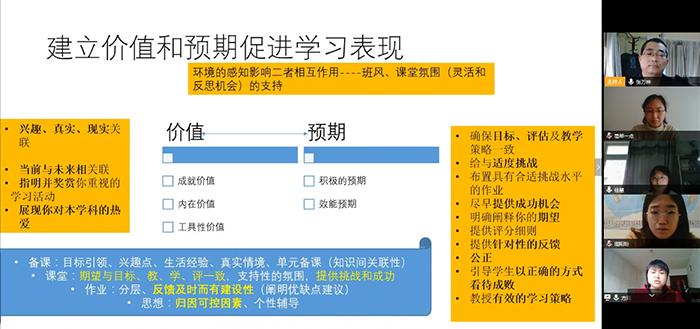

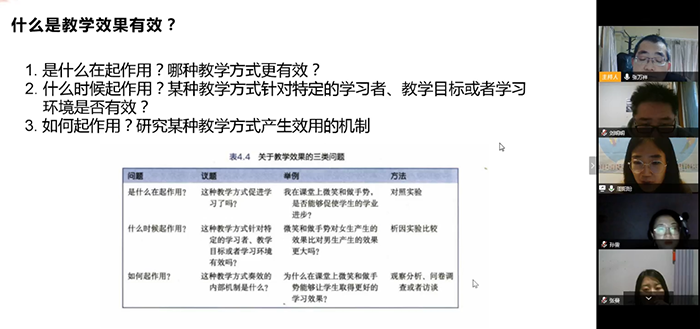

历史教研室张曼老师就《聪明教学7原理》的学习感受与大家进行交流。张老师指出,好的练习应该聚焦到三个特征:聚焦于目标,适当的难度水平和恰当的频率。有效的反馈能确定未来的努力方向。

地理教研室方岚老师以《超越经验,以科学引领教学》展开交流,方老师主要就哪些因素激励学习展开交流,指出作业的反馈要及时而有建设性。

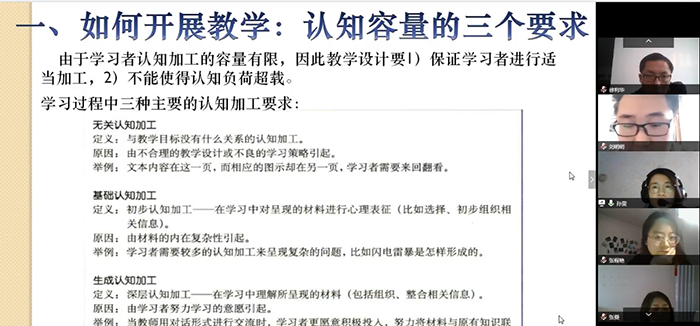

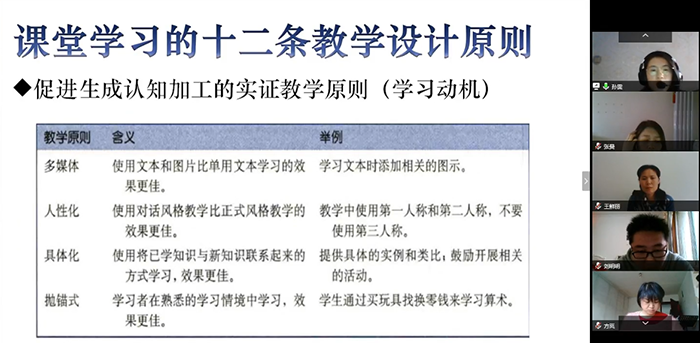

英语教研室孙雯老师就认知容量的三个要求、三种教学场景以及教学设计的三大目标和相关原则展开交流,孙老师逐一解读了课堂学习的十二条教学设计原则,结合自己的课堂教学实践进行了延伸拓展。

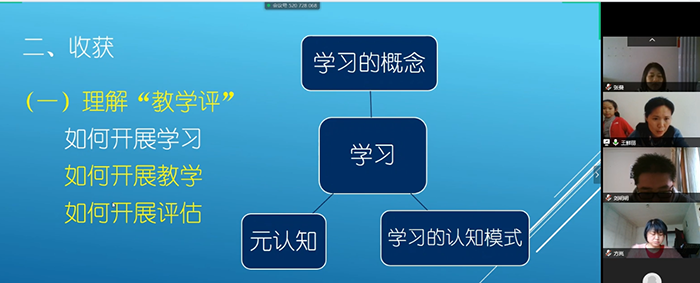

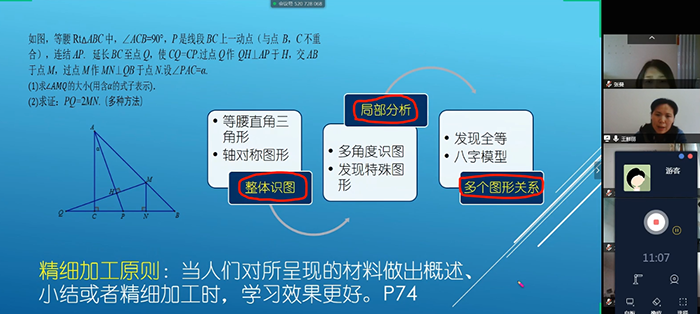

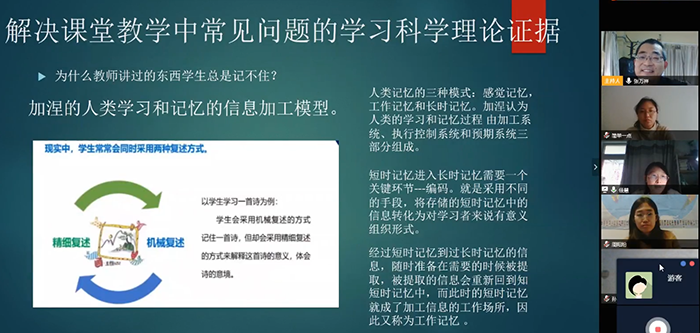

数学教研室王鲜丽老师首先就如何开展学习、如何开展教学、如何开展评估阐述对“教、学、评”的理解。王老师对课堂提出反思:课堂高效的学习占比有多少?怎样提高?怎样权衡机械训练与拓展训练的比例?同时,王老师将自己的经验上升为理论,对如何开展学习、如何开展教学、如何开展评估介绍了自己的理解,并详细介绍了自己对“精细加工原则”的理解。

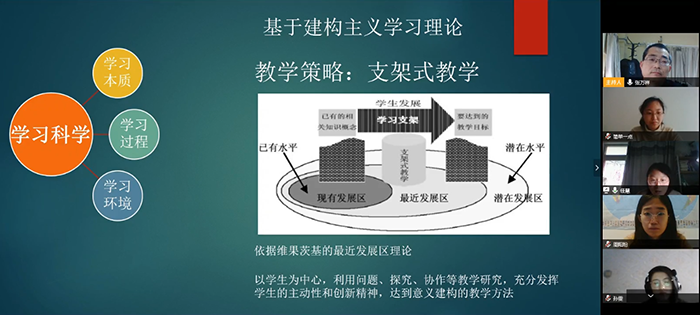

生物教研室徐佳慧老师针对自己的学习感受,重点阐述了对“支架式教学”的理解和感悟,并且分享了自己在实际教学中的用法。

物理教研室徐利华老师对教学的“起点”展开自己的解读,指出有效的学校教学不是始于大脑的认知系统,而是始于学生对“自我系统”的关注。同时指出老师们要关注有效教学的“节奏”,因为在“首因---近因”效应影响下,人们对最先出现的那些内容刺激记忆效果最好,其次是最后出现的那些刺激,而对处于中间位置呈现的刺激记忆效果最差。因此,课堂的结课环节至关重要,不容马虎。徐老师还指出要把握有效教学的节奏。

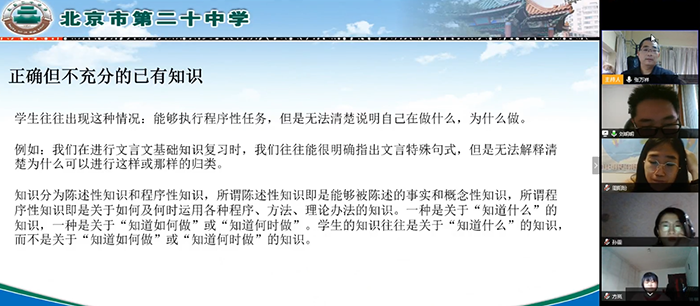

语文教研室刘明明老师以《不畏浮云遮望眼:正确评估学生的已有知识》展开对《聪明教学7原理》的思考。刘老师重点阐述了为什么学生的已有知识会促进或者阻碍学习并结合近期的教学案例展开自己的理解。

数学教研室张程艳老师以《主题教学指导下的教学情境的设计与实施》展开交流,在理论的支撑下,展示了对“主题教学---《函数的单调性》”的设计交流。

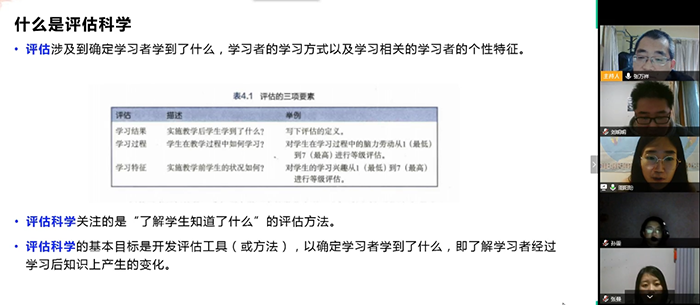

英语教研室周阳玢老师重点解读了学习科学中的评估科学环节。评估科学是关于确定了人学会了什么的研究。评估的三项功能是确定学生在教学中已经掌握了什么、在教学中学习什么和在教学后学会了什么。周老师重点解读了三种评估功能及有效的评估工具,同时结合中国高考评价体系一核四层四翼展开英语学科中课堂观察量表的制定阐述了自己的解读。

交流活动最后,张校长指出,希望老师们要继续认真学习科学素养理论知识,将学到的科学原理切实应用到实际教学中,在规律性研究的基础上做得更扎实,在本教研室内发会带头引领作用。读书交流学习活动一直持续到下午18:00,大家感到本次学习交流收获很大。

(北京市第二十中学防控疫情宣传报道组稿件。撰稿:周阳玢,张万祥;图文设计:程磊,张振峰;审核:吴刚;总编:孙玉柱)